3月に行われた経営指針説明会の様子や、獣医師紹介、ペットと防災、フォトコンテストなど役立つ情報から楽しいコンテンツまで幅広く掲載しています。

やさか動物病院、 だて動物病院、 OneVET関係者が一堂に会し、2024年3月にOneVETの経営指針説明会を行いました。

OneVETでは毎年3月の最終木曜日に「経営指針説明会」を実施しており、今年で4回目になります。 やさか動物病院、 だて動物病院の全スタッフが集まるだけではなく、 OneVET関係者方(OneVET people)にも参加してもらっています。 経営指針説明会はOneVETの現状の把握・昨年度の実績・ 来年度の計画を共有し、 自分たちの進むべき方向性を社員全員で確認しています。 OneVETの経営指針説明会では、 初めに全スタッフとOneVET関係者方の名前の呼び上げから始まります。その後、代表の大石と伊達からの話があり、それぞれの代表が今、自分たちには何が必要か? 世相や会社の状況を踏まえて毎年2人の 「メッセージ」を従業員に伝え、 おもいを共有しています。

前回のOneVET通言にもありましたが、 OneVETの目指すものは、「最高の仲間と最高の仕事を永続的にできる場所を作ること」です。 今年は大石から 「今だからこそ足元を見つめ直す、 みんなで社会にとって価値ある仕事をずっと続けるために方向性を一緒にする」、 伊達からは「仕事について、 最高の仕事をするためには何が重要なのか」 という「メッセージ」が伝えられました。そして、両代表だけではなく、 やさか動物病院、 だて動物病院それぞれの獣医師、 動物看護師・ケアスタッフ、 トリマー、 アシスタント(やさか)、AMIスタッフ(やさかドッグカフェ)も 2023年度に立てた単年度目標の振り返りと活動内容の報告を行い、 2024年度の単年度日標と計画を発表をしています。

第4回目となる経営指針会では、 広報部の私たち3人(谷、黒田、的場)も昨年の振り返りと今年の単年度目標を発表しました。 大きな会場での報告会はとても緊張しましたが、素敵な経験となりました!また、毎年大石先生や伊達先生の熱い想いを聞きスタッフ一同「今年も皆で頑張っていこう」とモチベーションをあげることができ、更には2病院の取り組みを知ることが出来たとても素晴らしい日となりました!このOneVET通信を作っているOne VET広報部も1年の活動内容を振り返り、 2024年度もOneVET通信を含めて頑張っていこうと思っています。

OneVET通信 Vol.2をご覧の皆様、お手に取っていただき、ありがとうございます。

Vol.1に引き続き OneVETの広報部が中心となり飼い主様にやさか動物病院 だて動物病院を身近に感じていただくこと、そして動物たちの日々の健康を維持するための情報をまとめた通信になっています。

皆さんにとってOneVET通信がきっかけになり、動物たちの健康状態の把握の一助になればと思います。

私たちOneVETは「最高の仲間と最高の仕事を永続的にする場所を作ること」「小動物業界のリーディングカンパニーに「なる」を目標に掲げ、 それぞれの病院で特徴を活かしながら動物病院を運営しています。

OneVETの共通の目標を叶えるため、毎年経営指針の会(通称:太郎フェス!?)にてOneVETの目標、それぞれの病院の目標、 獣医師・ 動物看護師・CS・トリマー・アシスタント・受付・カフェスタッフなどそれぞれのチームでの目標を確認してこれからの1年に向けて方向性を合わせる会として毎年実施しています。

経営指針の会を終えると、「やっと終わった〜」 という思いと「来年も楽しみだなぁ〜」 という2つの想いに駆られます。スタッフたちが考えていることや、将来のことを考えることは実は、日々働いていると毎日の忙しさに飲み込まれてしまい、おざなりになることが多いです。

私自身もそういった思いがあり、特に動物病院は毎日が目まぐるしく過ぎていくのでこういった機会を設けないと、みんなで話し合ったり今の状態を確認したり、未来のことを考えることは中々難しく、気づくと自分たちはなんのために働いてるんだろう?? と疲弊してしまうこともあります。

年に1回の経営指針の会で、 「私たちはどういう思いで働いているのか?」「動物にとってこういったことをしてあげたい」「こういうスキルを身につけていきたい」など具体的な話をすることで、より皆さんのお役に立てるように互いに刺激しあい、思いを1つにしてまたこの1年頑張りましょうという、宣言を立てていくような会です。

経営指針の会を通じて、動物や飼い主さん、そして地域や業界のために貢献できる会社でい続けたいと思います。 こんな感じでよろしくお願いします!!

OneVETグループである、 やさか動物病院、 だて動物病院からの広報誌Vol.2の発行です。

Vol.1では、 初めての院外へ向けての広報誌ということもありましたが、なかなか良い反響をいただきました。 ありがとうございました。

Vol.2 発行にあたり、 さらに、 少しづつではありますが、両病院の内側を案内していきます。

その上で、 みなさまにさらにもっと両病院を好きになっていただきたいとスタッフ一同考えています。 今回もお付き合いよろしくお願いいたします。

3月に行われた、 OneVET経営指針説明会について個人的な感想も交えて触れていきます。

この会の説明については割愛させていただきますが、 なるべく肩肘張らず楽しい雰囲気で一年の振り返りや次の一年の目標などを皆で共有する会にしたいという思いから、 通称『太郎フェス』と呼ばれています。 今年の太郎フェスで感じたことは、スタッフの大きな成長でした。 どのスタッフも100名弱の参加者の前で物おじする事なく堂々と分かりやすく発表出来ており、自分の発表を振り返っても自分の発表が恥ずかしいと思える程の出来栄えでした。 新しい世代の台頭を感じつつ、OenVETの将来が楽しみなるような、 そんな会議でした。

令和6年1月1日に発生した能登半島地震の際、石川県獣医師会のサポートをされていたみちの先生にお話を伺いました。

ーー今年1月に能登半島地震があって、2月10日から14日にみちの先生は現地に視察に行く機会があったそうですが、 車で行かれたのですか?

岡山からは新幹線でその後大阪からはサンダーバードに乗って金沢まで行きました。

ーー新幹線は動いてたんですね。

石川県の能登半島の一部が被害に遭って大変なことになりましたが、金沢とかの本州側の方は大丈夫で、 新幹線も電車も走ってたし普通に観光客も結構いました。

ーーそうなんですか! 今回行った視察はVMATとしてですか?

今回の視察はVMATとしてではなく日本獣医師会の危機管理室室員として石川県獣医師会のお手伝いをして来ました。 避難所には行っていないからそこでの生活をしている人の状況とか同行避難した動物の具体的な数についてはわかりません。

ーー石川県獣医師会の視察に行ったということですね。 被災地の獣医師会は今回の地震に対してどのような動きをしていましたか?

石川県獣医師会の動きとしては、動物の一時預かりや巡回診療を行っていて、一時預かりは一番多い時で1日200件近く依頼があったと聞きました。被害が大きかった能登や珠洲はもともと動物病院が少ない地域なので、被害が少ない周囲の動物病院がフォローしている状況でした。

ーー被害が少ない石川県の動物病院が一時預かりや巡回診療を行ったということですね。 みちの先生が被災地の視察に行って感じたことを教えてください。

場所や地域によって飼い方や病気の流行が異なっているので他県からの支援の仕方が難しいと感じました。例えば、今回視察に行った能登や珠洲の飼い主さんの多くは「動物をケージに入れて飼う」ということに抵抗があって、 特に猫は基本放し飼いという飼育の仕方です。また、 岡山での西日本豪雨災害時には泥水が出た後には人獣共通感染症であるレプトスピラ症(※1)が蔓延するとのことで、岡山県獣医師会ではレプトスピラ症を含んだ10種のワクチンを災害地域の動物に無償で接種しました。

一方石川県では、地域的にレプトスピラ症がなく、逆にパルボ感染症(※2)になる動物が多いとのことで、病気によっても地域の違いを感じました。

ーーたしかに、ケージに入れることに慣れていない動物を急にケージに入れるのは動物にもすごく負担になるだろうし、外飼いの猫だとそもそも捕まえられなさそうですね。あとパルボ感染症が多いのは怖いですね。

外飼いの猫の多くが地震直後にいなくなってしまって、飼い主さんも避難所に行ったりして探しに行けなくて、 少し落ち着いてから探しに行ったら戻ってきて預かってほしいとの問い合わせが石川県獣医師会に多くありました。一時預かりをする病院では感染症の検査やノミダニの予防、 混合ワクチンなどを実施していました。

ーー動物を飼っている方に向けて、必要な備えやオススメのグッズはありますか?

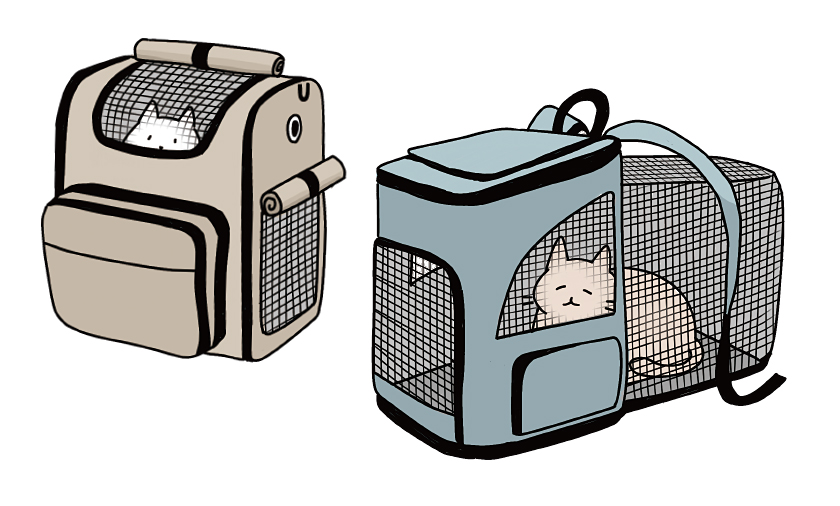

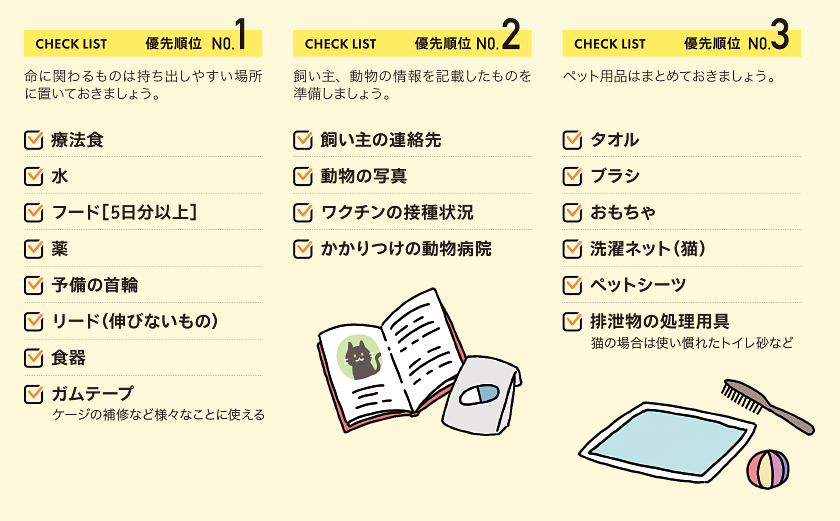

動物を入れて避難するリュックとか、 猫には広がるタイプの背負えるものとかがお勧めです。 両手が空きますし猫は現地で出すと逃げてしまいますのでね。

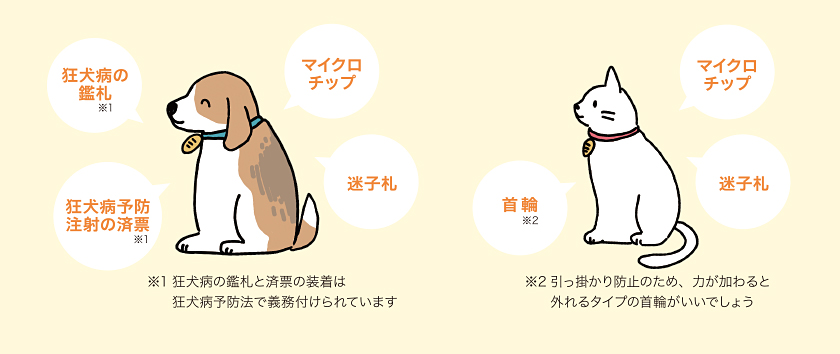

自宅での備えとしては、机の下とかの「逃げれる安全な場所」を作ること。災害は飼い主が家にいない時に起こることもよくあるから、安全な逃げ場を作っておけば動物は災害時にそこに逃げ込んで、 発見できる可能性も高くなる。普段から、決めた逃げ場所でごはんをあげるなどしておくとよいと思います。また、連絡先の書いてある名札をつけたり、マイクロチップを入れておくとか狂犬病の鑑札と済票を忘れずつけておくとかも大切です。病気がある子はお薬手帳のようなものがあると良いけど・・・薬を処方されるときに渡される説明書を取っておくのが簡単でいいかもしれないですね。薬の種類だけじゃなく用法用量も書いてあるので、 他の動物病院にかかった時でも話が早くできそうです。特に処方食(病気用の特別食) を食べている子は、 災害時流通がストップすることもあるのでストックを多めにしておくことも大切です。

ーー災害が起こる前に、 普段からの準備や行動が大切だと改めて感じました。 貴重なお話をありがとうございました!

※1 レプトスピラ症

感染源の動物の糞尿で汚染された水や地面が体の粘膜に接触することで感染します。 主にわんちゃんが感染する病気で肝臓、腎臓、肺に症状が現れ、最悪の場合亡くなることもあります。 人にも感染するため(人では秋病みともいう)注意が必要です。

※2 パルボウイルス感染症

わんちゃんやネコちゃんが、感染している動物と接触したり汚染された糞尿などから感染します。 嘔吐や下痢 (血便)、 元気消失などの症状がみられ、亡くなる確率も高いです。 感染力も強いウイルスですが、 ワクチンで発症を抑えることができるので忘れず接種しましょう。

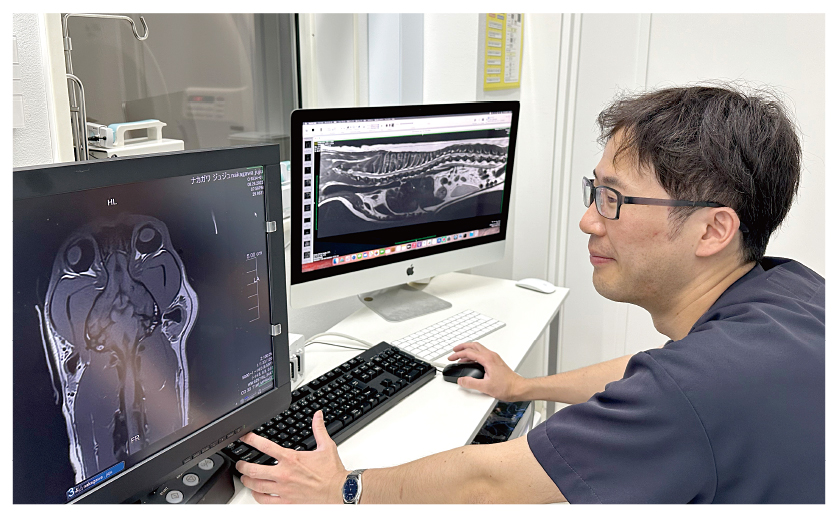

・やさか動物病院 獣医師

・緊急災害時対策委員長

・岡山県獣医師会副会長

・岡山 VMAT 隊長

・防災士

経歴

1993年9月9日 やさか動物病院開業

2015年10月 院長を息子に交代

2017年2月22日 新病院に移転

防災に関わる資格を複数取得し災害時には現場でフォローを行う。

夫、娘、犬1匹、猫2匹と暮らしている。

人の医療で被災地における医療体制だけでは被災者を救命できないことから、DMAT(災害時医療支援チーム)が結成されました。VMATは獣医療支援チームで獣医師や動物看護師、 トリマー、 訓練士など4〜5名が1つのチームになって災害発生早期(目安は48時間以内)に被災地で動物医療支援をサポートすることを目的として組織されています。

岡山VMATは2020年、 中国地方では初めての結成となりました。

みちの先生がこれまで経験された災害とペットの保護状況をお話いただきました。

マグニチュード7.3、死者6434名。 日本で初めて震度7が適用された大地震でした。 推定9300頭 (犬4300頭 猫5000頭) の動物も被災したこの地震では、農業用のテントを犬舎に利用したり動物が寒くないようにケージに毛布を持って来てかけてくれたり、みんなの協力の下保護活動が行われました。

マグニチュード9.0、死者・行方不明者2万2215名。津波により大きな被害が発生しました。 福島の警戒地域内に残された犬や猫を保護する施設「三春シェルター」では放射能が体内に残る動物の放射線量を測定する機械が設置され、 非常に整備された素晴らしい施設でした。

2018年7月5〜8日、梅雨前線が西日本に停滞したことで、 河川の氾濫や浸水害、土砂災害が発生し224名の死者が出た西日本豪雨災害。岡山県下でも95名もの命が失われました。 特に真備では小田川の堤防が決壊し、 地域の4分の1が水没する大きな被害となりました。6箇所の避難所をまわり動物同行避難者の聞き取り調査を行ったところ、預かりよりもフィラリアの予防薬が流されてしまったので早く飲ませたい、 また動物の診察をしてほしいという要望の方が多くきかれました。

災害が起きた時に慌てずに避難するためにも普段からハザードマップで災害による危険性を確認したり、お近くの避難場所や避難経路を確認しておくようにしましょう。

災害時は、動物と離れ離れになることもあります。 動物がどこかで保護されたときに、すぐに飼い主や飼育場所がわかるよう普段から身元を示すものをつけておきましょう。

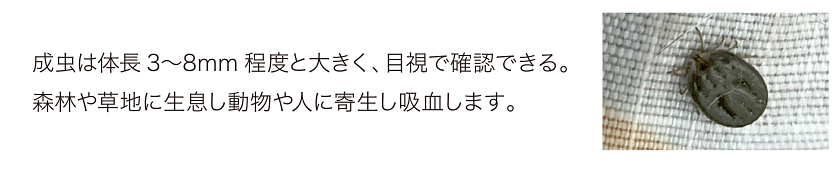

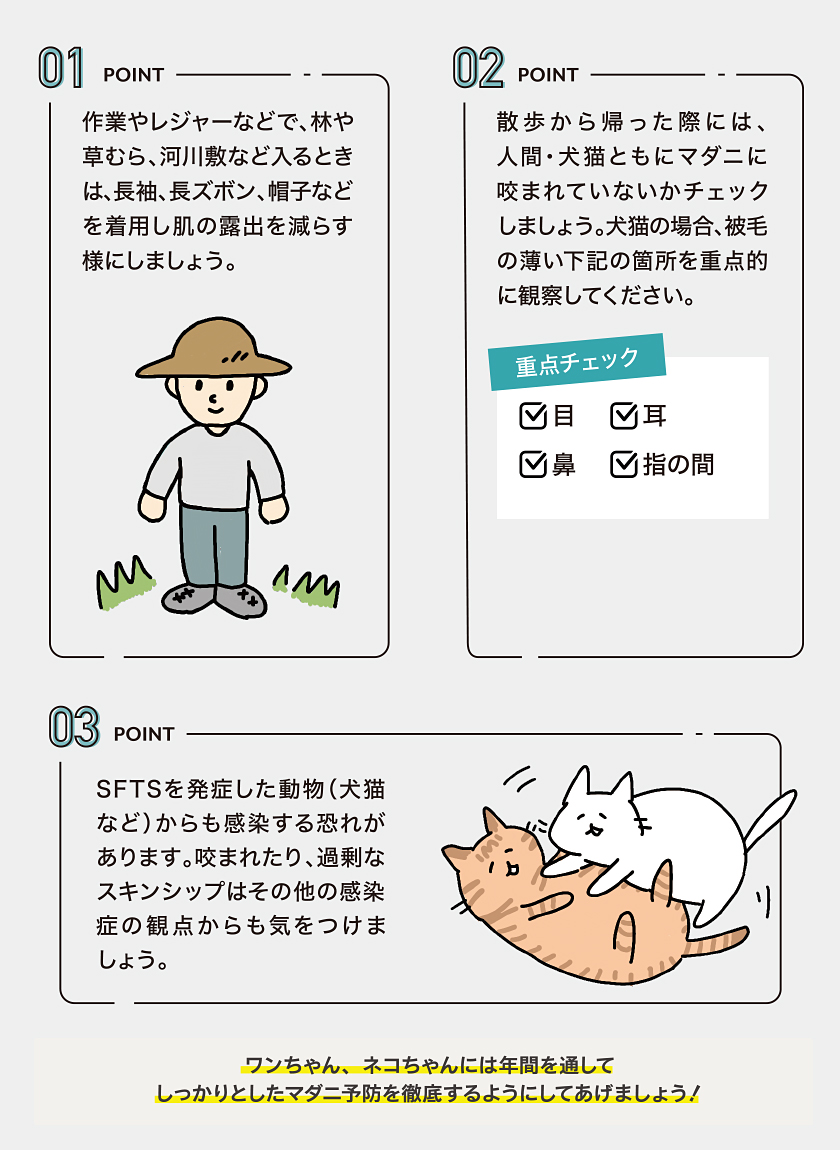

重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) は、 主にウイルスを保有しているマダニに直接咬まれたり、マダニに咬まれて感染した動物による咬傷や血液などの体液に直接触れることで感染する可能性があります。

発熱、 消化器症状、倦怠感。

最悪の場合は、死に至ることがあります。

岡山県では、2020年に7名[初発例報告後(2013年以降)最多] 、2021年に6名、2022年に4名、 2023年に4名の患者の発生報告がありました。

残念ながら、 死亡例もあります。

発熱、皮膚や白目が黄色くなったりぐったりすることが多いです。

無症状の場合が多いため感染しても気がつきにくいです。

ワンちゃん、ネコちゃんにマダニがついていると気が付いた際は、 動物病院で処置して

もらいましょう。

注意!:直接手でダニを取ったり、つぶさないでください。

2024年2月〜3月開催:エントリー50名 / 全144票